この記事は広告を含みます

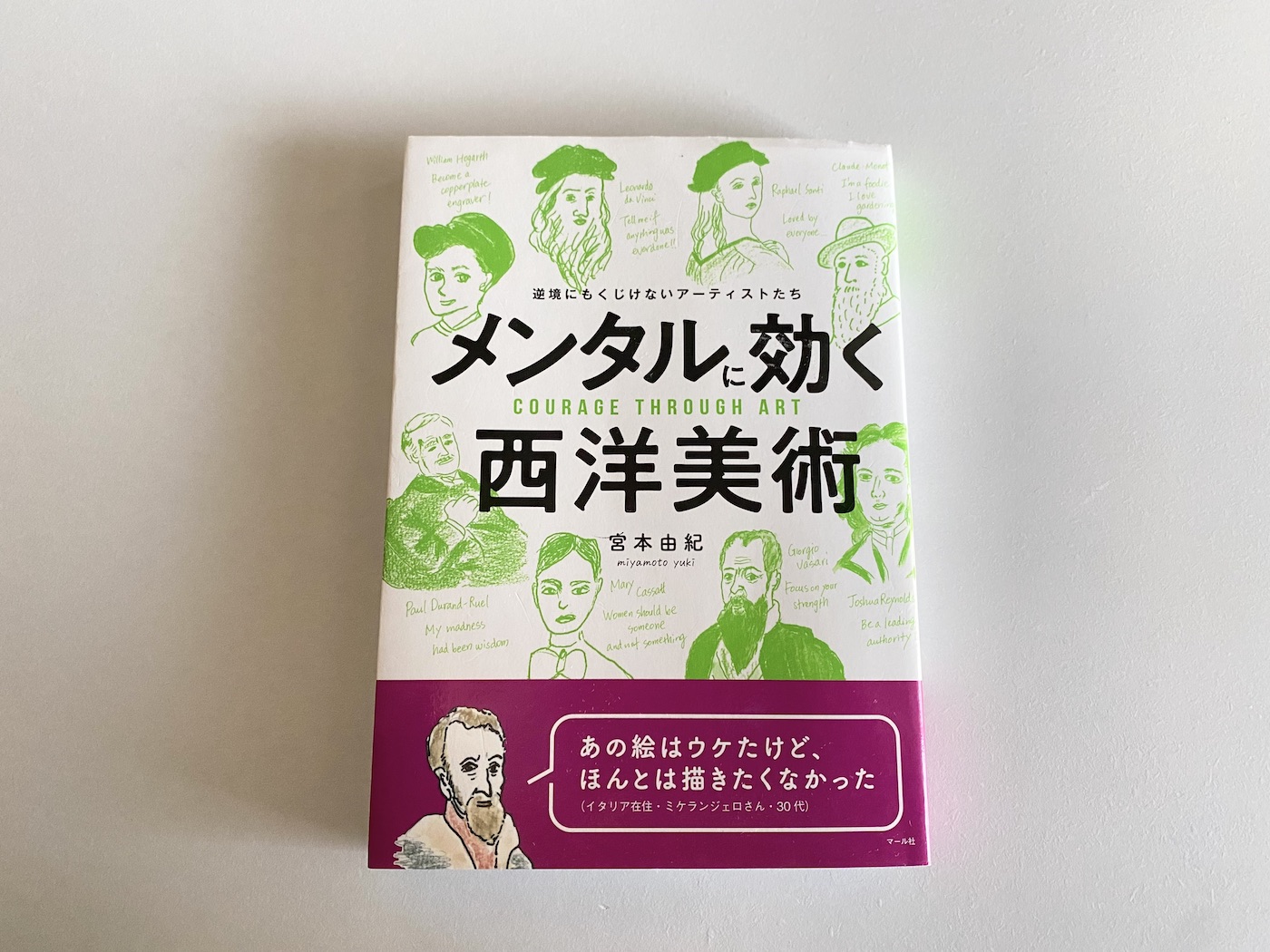

『メンタルに効く西洋美術』は2020年に出版された私の愛読書の一つ。

内容は、12人のアーティストとコレクターの人生を、本人の言葉、作家・コレクター・批評家たちの言葉などから見つめていったもの。知らないという人がいない今は世界的に知られたアーティストでも、私たちと同じように悩み・苦しみ、でも自分の情熱を忘れずに生きていた。偉大なアーティストでも同じ人間なんですよね。

こんなことで悩んでいたんだ・・・

こんな風に支えてくれる家族・仲間がいたんだ・・・

こうやって乗り越えてきたのだなぁ…

彼らの生き方から教えられることたくさんあります。それは時に勇気を与えてくれたり、背中を押してくれたり。そういった意味でのタイトル"メンタルに効く"ということになっています。

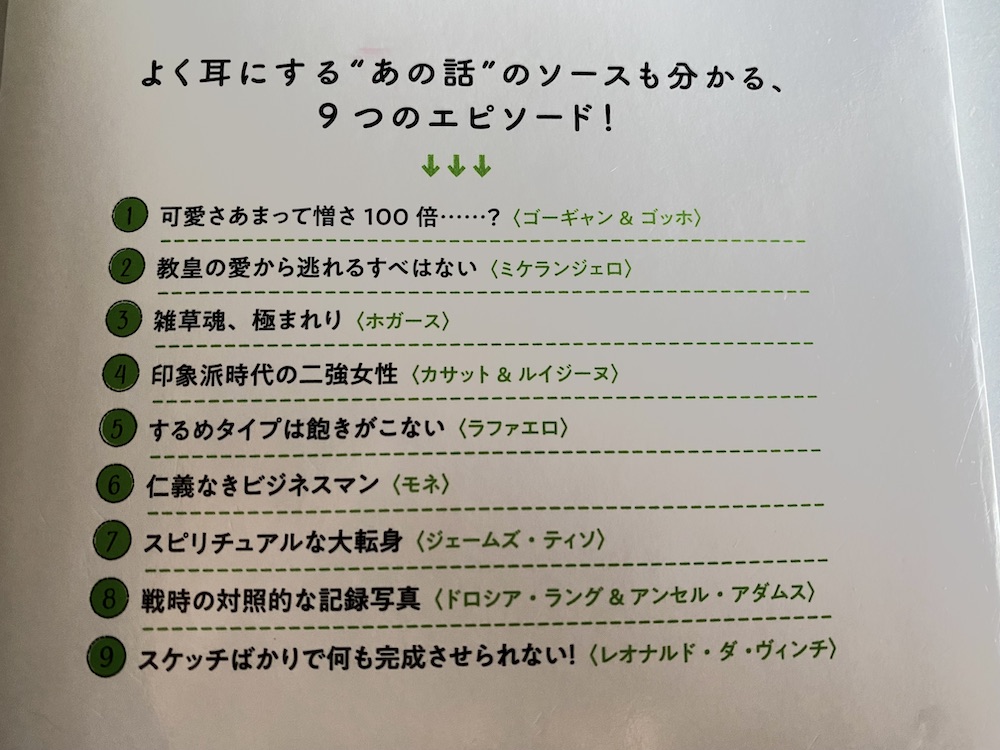

登場するのはこの12人。

時代、表現方法、国籍などさまざまな人が取り上げられていて、読み応えたっぷりです。

さて、私が著者の宮本先生と出会ったのは、主催されていたアートを仕事にしたい人に向けた座談会に参加してから。そこでお聞きした西洋美術史を教えるときに大切にされている下記2つは、本書の中でもたっぷりと登場します。

・プライマリーソース

・リベラル・アーツ

プライマリーソースとは、アーティスト自身が書いた手紙や自伝、インタビューなど、本人の言葉で記録されたもの。また、その時代に書かれた書籍や資料も含まれます。こうした一次情報は深い理解につながるといいます。

リベラル・アーツとは、西洋美術が当時の文化や哲学、宗教、政治などと深く結びついていることを示しています。それらを学ぶことで、作品が生まれた背景や意味をより豊かに理解できるようにするという考え方です。

12人のアーティストのその時の心境が伝わってくるような言葉や、当時の社会のことなどもたっぷりと紹介されています。

本が出版されてから4年。出版にあたって苦労話がたくさんあるのよーと、一年ほど前にお聞きしてから、いつかインタビューさせていただきたいと機会を伺っていました。

さてここからはいよいよインタビューの内容へ!本出版までの苦労話や、リサーチが脱線して知った日本に縁のある方々たちのことなど貴重な話がたくさんです。

「なぜこの本を書いたのか?」宮本先生が語るそのきっかけ

最初このテーマの本を書くことになったきっかけを教えていただけますか?

きっかけは、以前出版した『英語でアート』という共著本でした。もともと私は「英語でアート」というテーマで長年講座をしていて、英語で西洋美術史を学ぶクラスと、アーティストのための英会話コースの二本柱で活動してきたんです。だから、その講座の内容を本という形で残したいという思いはずっとありました。

まずはその英語でアートの講座をまとめた本を出し、次はもう一つの軸──西洋美術史のほうも、これまで積み上げてきたものを集大成的に形にしたいと考えるようになって。英語との掛け合わせで、ちょっとリベラルアーツ的なアプローチもできたら面白いんじゃないかと。

ただ、その時点では「どういう本にすればいいのか」がまだ定まっていなくて。企画の段階で、どんなスタイルなら読者に伝わりやすいか、何度も編集の方とやり取りを重ねました。英語を入れるとハードルが上がってしまうという意見もあり、最終的には全編日本語で進めることに。方向性が定まるまで、たぶん1年近くかかったと思います。

でも、構成が決まってからはわりとスムーズでした。今回は「エピソード別=アーティスト別に展開していく」という形が決まったので、あとはその流れに沿って書いていった感じです。

「メンタル」というテーマは、最初から考えておられたのですか?

はい。画家の作品だけじゃなくて、その人がどんな人生を歩んできたのか、どんな壁にぶつかり、それをどう乗り越えてきたのか──そういう部分に興味があったんです。ただ単に技法や時代背景を説明するのではなく、その人の「物語」に光を当てたいという気持ちがありました。

西洋美術の基本的な内容は、すでに優れた本がたくさんありますし、似たような内容になってしまうと、どうしても埋もれてしまう。だから、手紙やインタビューなどの一次資料=プライマリーソースを使いながら、画家の言葉を通して人間味を描き出したいと考えました。

講座でも、そういった資料を使うことが多かったんです。なので一部は、これまでの講義内容ともリンクしているかもしれませんね。

あとは、有名な話だけじゃなくて、あまり知られていないエピソードや人物を入れたいという思いもありました。調べているうちに、気づいたら「ミケランジェロの話のはずが、いとこのことばかり調べてる」みたいな(笑)。でも、そういう寄り道の中に、面白い発見があるんですよね。

たとえば、カサットと彼女を支えたコレクター、ルイジーヌの話を入れたのもその一つです。彼女の存在が加わることで、普通のカサット本とはちょっと違った切り口になるかなと。コレクターとアーティストの関係性や、参政権運動といったテーマにも触れることで、アートと社会のつながりにも目を向けられたらと思いました。

共感したり背中を押されたり――本に込められたエピソードたち

カサットとルイジーヌの2人の関係を知らなかったのでとても面白かったです。他にも印象的なエピソードがたくさん出てきますが、とくに共感したり、書きながら自分自身が背中を押されたようなエピソードはありますか

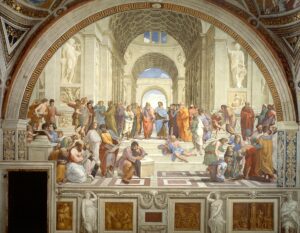

正直、すべてのエピソードに共感しているからこそ書いたという気持ちがありますが、その中でも特にラファエロの話には深く共鳴しました。

彼はレオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロのような強烈な個性にはなれなかった。でも、彼らの良い部分をうまく取り入れながら、最終的に自分のスタイルを築き上げた。それはオンリーワンになるためにはどうしたらいいんだろうかと考えた挙句、そのような自分のスタイルにたどりつけたわけですよね。

これは、たとえば私たちのような講師業にも重ねられると思うんです。ただ誰かの真似をするのではなく、自分らしさは何か、自分だからこそ出せる色はどこにあるのか。それを見つけて、そこに自信を持って活動していく――そんな姿勢がラファエロから学べる気がしました。

この話は、講座の生徒さんや知人の会社員の方にも好評で、「会社の中でも、他の人にない強みをどう見せるかを考えるきっかけになった」と言ってくれた方もいました。

とても現代的な視点ですね。他にも印象に残っているエピソードはありますか?

カサットと彼女を支えたコレクター、ルイジーヌの話です。彼女は短期間のうちに夫・母・孫を相次いで亡くし、しばらくは深い喪失感の中にいたそうです。それでも、そこからアートコレクションや女性参政権運動家として活動することによって、徐々に立ち直っていったという話なんですね。この話にはとても励まされました。

2020年、本を出す少し前に私自身も父を亡くしたんですが、彼女のエピソードを知って「自分も前を向こう」と思えたんです。

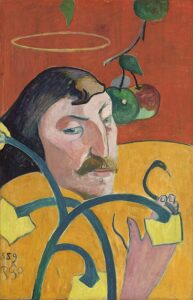

あともう一つはゴーギャンのメンタルの強さ。

たとえば、自分の作品を酷評する手紙を、あえて展覧会のカタログの序文に載せたという話があるんです。普通ならそんなこと絶対できないですよね。でも彼は、それをあえて見せることで、自分自身を逆に際立たせた。

自分にはあそこまでの図太さはないけれど、「こういう捉え方もあるんだ」と思うと励みになります。それって究極のネガティブなものをポジティブに変えていく強いメンタルなんだなっていうふうに思って。

もちろん、人としてはちょっとどうなの?という面もありますが、芸術家としての彼の強さには、納得させられる部分が多いんですよね。

モネを追っていくと、なぜか日本に辿り着く!? 意外な発見の連続

リラ・キャボット・ペリーの自画像

The Green Hat by Lilla Cabot Perry, 1913 Public domain via Wikimedia Commons

リサーチを進められる中で、特に驚かれた発見はありましたか?

驚きの連続でしたね。リサーチって本当に枝分かれしていくんですよ。最初はモネを調べていたはずなのに、いつの間にかまったく違う人物に辿り着いていた、なんてことがよくあります。

たとえば、モネの有名な言葉に「自然のものを描くときには、そのものを形や色として捉えるべきだ」というものがあります。多くのモネ関連書籍に登場するこのフレーズ、実はモネ自身が著したものではなく、ジヴェルニーに住む親しくしていたアメリカ人画家リラ・キャボット・ペリーに語った言葉なんです。

リラはモネと親交が深く、彼の死後に回想録を残しています。その記録がアメリカの雑誌に掲載され、それが今でも「モネの思想」として引用され続けている。このリラさんはどんな人だったんだろうとと思って調べ始めたんです。そしたら、またどんどんハマってしまって(笑)。

リラ・キャボット・ペリー(Lilla Cabot Perry, 1848–1933)

アメリカの印象派画家。クロード・モネとの交流を通じて印象派のスタイルを発展させた。

彼女は『1889年から1909年までのクロード・モネの回想』(Reminiscences of Claude Monet from 1889 to 1909) を執筆し、モネに関する重要な記録として知られている。

この回想録は、1927年3月号の『The American Magazine of Art』 (Vol. 18, No. 3, March 1927) に掲載された。

▼回想録はネットでも公開されていてこちらから読めます

https://archive.org/details/american-magazine-of-art_1927-03_18_3/mode/2up

よくわかります(笑)

そこからリラのリサーチを始め、今女子美ではリラの講座もやってます。リサーチが大学の講座に発展してしまったっていう・・・

リラは、日本とすごくご縁がある方なんです。実は“黒船のペリー”の家系に連なる人物と結婚していて、ご主人が慶應大学に招聘されることになった関係で、家族とともに日本に移住しているんです。2~3年ほど滞在し、その間にも絵を描き続けて、日本で個展まで開催しています。岡倉天心が協力して開催をアレンジしてくれたという記録も残っていて、まさに日本と深く関わった画家なんですよ。

ご主人の義理の弟ジョン・ラファージュは、明治時代に来日して半年ほど日本を旅し、その体験を『画家東遊録』という本にまとめています。リラさんたちが来日するより前のことなので、ご主人もラファージュから日本について多く聞いていたのではないでしょうか。

この本は英語で書かれましたが、今では和訳もあり、彼の見聞や感想が丁寧に記録されています。日本各地を巡った内容がとても面白く、日本との深い縁を感じさせます。リラさん自身も富士山を題材にした絵など多くの作品を日本で描いていて、日本の美術館で展覧会が開かれたら素敵だと思います。

トーマス・サージェント・ペリー(Thomas Sergeant Perry、1845-1928)アメリカの編集者、言語学者、英文学者。作家ヘンリー・ジェイムズの生涯に渡る友人で、ハーバード大学の教授。1898年〜1901年まで、慶應義塾大学の英文学の教授を務めた。

ジョン・ラファージュ (John LaFarge,1853-1910)アメリカの画家、ステンドグラス作家。英文による初の日本美術論と言われるエッセイや、日本滞在記『An Artist's Letter from Japan』を著し、アメリカにおけるジャポニスムの火付け役と言われている。日本滞在記は『画家東遊録』 中央公論美術出版 1981年として日本語でも読めます。

まさにリサーチから生まれた出会いですね。他にも出会いはありましたか?

もう1人だけ追加すると、写真家ドロシア・ラングのリサーチから辿り着いたミネ・オオクボというアーティストの存在です。ラングは日系アメリカ人の強制収容所を外部の視点から撮影していたのですが、ミネさんはその収容所の“中”にいて、日々の生活をイラストと文章で記録し続けていました。

その記録はのちに『市民13660号』という本になり、今ではアメリカの高校の補助教材として使われたりしているらしいのです。

彼女はドロシア・ラングとは全く違った表現で当時を伝えてくれるんです。この2人の作品、写真とイラストで比較してみるという形の講座を大学でも行いました。

もしドロシア・ラングのリサーチをしていなければ、ミネさんのことを知ることもなかったと思うので、本当に偶然の良いつながりだったなと思います。

それは学ぶことや調べていくことの醍醐味ですね。調べていくと、思いがけない方向にどんどん繋がって面白いものにぶち当たるという。

次に、本の中で出てきた登場人物で一番自分に似ているなという人はいますか?

……やっぱりゴッホでしょうか。彼はとても繊細で、共感力が強すぎるところがある。特に恵まれない人への思い入れが強くて、妊娠した娼婦を見て「一緒に住もう」と言ってしまったり。

私もどちらかというとそういうタイプで、共感力がありすぎるのはかえって疲れてしまうこともあるんです。だから、どこか自分と重なる部分があるんですよね。不器用なところも含めて(笑)。

ここまで大変だった!画像と引用権利取得の舞台裏

出版にあたって、画像の使用許可がとても大変だったとお聞きしました。

そうなんです。冒頭でも話しましたが、まず本のスタイルを決めるのに約1年かかって、それも大変だったんですけど、その次に苦労したのが画像の権利関係でしたね。本に載せる絵画の画像は、基本的に所蔵している美術館に許可を取る必要があるんです。

一枚一枚、正式な手続きを経て許可を取りました。無料で提供してくださるところもありましたが、基本的には所蔵館にメールを送り、目的や掲載範囲などを伝え、使用の可否を確認するんです。ときには有料、しかも発行部数に応じて金額が変わることもありました。

とても時間がかかりそうですね。

ええ。しかも、許可の方法が美術館ごとに違うので、まずは公式サイトでライセンス情報を調べて、それに沿って申請するところから始まります。契約書が必要な場合も多くて、無料で使わせてもらえる場合でも、「この目的に限り使用可」と明記された書類に署名して返送しなければならない。PayPalで支払うだけのシンプルなケースもありましたが、中には電話でクレジットカード番号を直接伝えるようなところもあって、本当に大変でした。

ありがたかったのは、ちょうどコロナ禍の真っ只中、2020年の3月~4月に作業していたことです。どこの国もステイホームで、美術館のスタッフも自宅勤務。普段よりメールの返事がずっと早くて、スムーズにやりとりできたんです。

引用文の許可も大変だったとか?

引用文については編集部の方が中心となって動いてくださいました。私自身が翻訳した部分もありますが、多くはすでに出版されている和訳を使用する必要がありました。

よく「原文は著作権切れてるのでは?」と思われがちですが、翻訳された文章には翻訳者の著作権があるんです。翻訳者や出版社に許可を取る必要があるのですが、出版元がすでに存在していない場合は、翻訳者のご家族に連絡を取ることもありました。編集部が懸命に調べて、ご家族を探して許可を得てくださったケースもあります。

本当に大変な作業ですね・・・

はい。それに加えて、大変だったのが「ファクトチェック」です。記憶の中にある情報って、思い込みで変わってしまっていることもあるんですよね。「あれ、本当にこうだったっけ?」と思ったら、もう一度確認し直す。その作業にもかなりの時間を使いました。

ありがたいことに、手伝ってくれたアシスタントの方がいて、とても心強かったです。振り返ると、出版に向けて一番大変だったのはこの三つです。「本の構成が決まるまでの時間」「ファクトチェック」そして「画像と引用の権利取得」。本づくりの裏側って、地道な作業の積み重ねなんですよね。

自分のお仕事も続けながら本当執筆されてきたわけですが、どのように進められてきたのですか?

実は書き始めたのは2019年。でもすでに仕事のスケジュールも詰まっていて、まとまった時間はなかなか取れませんでした。なので「今月はミケランジェロのエピソードを頑張ろう」「何月何日を目標に編集部に提出しよう」と、一つずつ進めていくスタイルで、じっくり取り組んでいきました。

どのエピソードが最初だったのですか?

正確には覚えてないんですけど、多分ミケランジェロか、もしくはカサットだったかもしれません。とにかく本当に少しずつ進めていく形でした。1エピソードずつ出していくような感じで。

いろいろなエピソードを同時進行すると混乱してしまうので、ひとつずつ丁寧に進めていきましたね。そして最後はコロナ期間中にまとめてバーッと仕上げた、というのが大きかったです。あれが2020年の3月、4月くらいですね。そして出版が7月だったので、本当に最後は一気に追い込んだ感じでした。

先ほども読者の方のラファエロのエピソードの話をお聞きしたのですが、出版後の他にも何か思い出深い反応はありましたか?

いちばん嬉しかったのは、日経新聞の方から「美の十選」というコラムの執筆依頼をいただいたことです。本を読んですぐに連絡をくださったようで、ありがたかったですね。

他にもAmazonやブログ、SNSなどで感想を寄せてくださる方がいて、それを読むたびに励まされています。生徒さんたちからも「この章が印象に残った」など、直接声をいただけるのがまた嬉しいですね。

特に気に入ってもらえたのが、各エピソードの後に入れた短いコラム。美術に詳しくない方でも楽しめるように意識して書いた部分です。読みやすさを大事にしたので、初心者の方にも届いてくれたのかなと感じています。

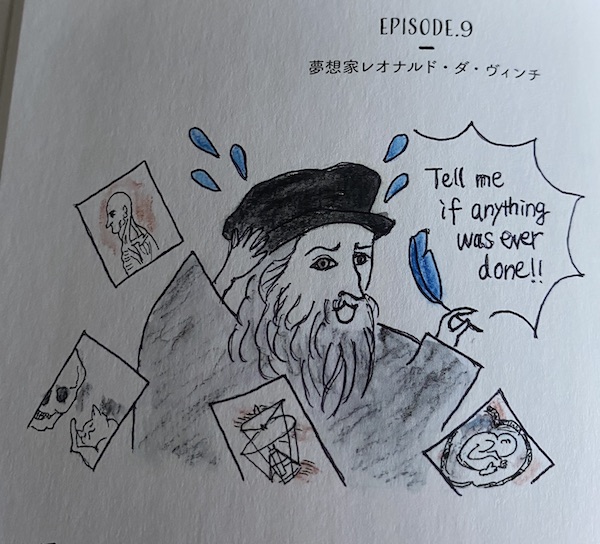

私はイラストも好きなポイントです。特にレオナルド・ダ・ヴィンチの章にあるイラストがとても好きです。

ありがとうございます。イラストは、ちょっと力の抜けた、あたたかみのある雰囲気があっていいですよね。少しクスッと笑える要素も入れていただいて、文章だけでは伝えきれない空気感をうまく表現してもらえました

インタビューを終えて。「読んで感じてほしい」著者が伝えたかったこと

私の本棚には美術関連の本が全体の80%くらいを占めています。その中には繰り返し本棚から取り出して何度も読む本があります。

今回の『メンタルに効く西洋美術』もその一つです。

何がそうさせるのか・・・きっと読むたびに新しい発見があることかも。それは著者の伝えたいメッセージがあちらこちらに溢れていて、しかもその内容がとても深いからかも。一度読んだだけでは気がつけなくても、何度も読み返すたびに、あーこれは!とハッとする瞬間があるんです。

さて、本のあとがきには、先生の熱いメッセージが込められていました。本当は全部書いてしまいたいくらいだけど、それはぜひ本を購入して読んでいただきたい!!ここには、一次情報の大切さに触れられたところをご紹介します!

講座で私が心掛けていることは、アーティストたちが何を考えどう生きたのかを、彼らの生の声、つまり手紙や書物として現在に伝えられている、生き生きとした言葉から学ぶということです。リアルな言葉は読む者をインスパイアするパワーに満ちています。皆さんにもできるだけ多くのアーティストの言葉に触れて欲しい。その想いからこの本を書きました。

『メンタルに効く西洋美術』宮本由紀著 マール社 p207