前回の初期ルネサンス1ではイタリアフィレンツェでのルネサンスの始まりを見てきました。

それは芸術が花開き、職人から芸術家へと地位が向上していくルネサンスの幕開けでした。

今回は初期ルネサンスの2回目。ブルネレスキ、マザッチオ、ドナテッロに続く世代が先輩たちの発見をどのように生かしたのか、そして直面した課題をどう乗り越えてきたのかを、9人の芸術家の作品を見ていきます。前時代のゴシック様式と、古代ギリシャ・ローマ様式と新しく魅力的な遠近法を自分の作品に生かし発展していきます。

美術を取り巻く状況

1400年ごろまでのヨーロッパでは厳密には国民性の違いはあるものの、美術は似た方向に発展してきました。それは目指すものが似ていたからです。

しかし中世の時代が終わり、貴族の城館よりも市民や商人の住んでいる都市が重要になってくると、各都市では市民が自分たちの地位や特権にプライドを持つようになっていきます。その中で芸術家も職人と同じように都市のギルド(今の労働組合と考えるとわかりやすいです)に組織化されていきます。ギルドは大変豊かで行政に発言権を持ち、教会やギルドホールの建設や祭壇、礼拝堂の献納など都市の発展にも貢献していくようになります。このように都市でのまとまり感が強くなると、外の国からきた芸術家には神経を尖らすようになり、高名な芸術家だけが自由に行き来できるようになりました。

まず芸術家を目指す場合は、親方のところに弟子入りをしそこで修行を積んでいきます。このような師弟関係が15世紀の絵の流派というものでした。絵の流派は町ごとに個性をもち、どこで制作されたものなのかわかるようになったのです。

建築も彫刻も絵画も新しい構想を古い伝統的なものに調和させること、これが15世紀半ばの芸術の特徴となっていきます。

フィレンツェの芸術家の発展

レオン・バッティスタ・アルベルティ(LEON BATTISTA ALBERTI、1404-1472)

建築家でもあったアルベルティは古典様式を取り入れたブルネレスキのやり方を見習いましたが、このようなやり方を都市に中世からある伝統的な住宅や宮殿にそれを生かすことは普通のやり方では太刀打ちできません。アルベルティはそれをどのように解決したのか。それをフィレンツェの裕福な商人のルチェッライ家の邸宅で見ることができます。

3階建てのこの建物、どこが古典様式を取り入れたのか?と最初見たときはよくわかりません。ローマやギリシャの遺跡に使われているような円柱は使っていませんが、平らに見える表面をよく見ると付け柱とエンタブラチャート言われる大きな梁が1階、2階、3階と繰り返されているのがわかりますか?1階はドーリス式、2階と3階は2つのタイプのコリント式という古代の柱のように見せる工夫をしているのです。古代スタイルが初めて館の正面部に用いられることとなりました。この発想はローマの円形競技場(コロッセオ)から得たものであろうと言われています。

こうやって伝統的な建物に、古代様式をアレンジした現代的な装飾を加えて完成させました。このようにルネサンスの時代は大聖堂が空に向かって高く高く作られたり、騎士の城が建てらえるのではなく、通りに面して入口が開かれた建物が並び、公共のスペースである広場が作られたりと、建築物と市民の関係が生まれていくのです。

パラッツォルッチェッライ、フィレンツェ(Palazzo Rucellai 1446)

ロレンツォ・ギベルティ(Lorenzo Ghiberti 1380-1455)

ドナテッロと同時代の彫刻家のギレルティは、ドナレッロの遠近法を使いリアルな表現やドラマチックな構図とは違い、国際ゴシック様式の優美な輪郭線、リズミカルに波打つ衣装のひだ、詳細な風景などが特徴です。

この東門製作よりはるか前の1401年に、同じ礼拝堂の北門扉のコンクールでブルネレスキ他5人と競い合い優勝しました。それから1425年にこの東門製作に着手して1452年に完成させました。

背景は繊細な浮き彫りで表現し主要な人物は背景からくっきりと浮き出て見える様々な陰影をつけた浮き彫りを使い分けています。そして東門では物語の表現に真に迫るリアルさも加えてさらに進化していきました。旧約聖書のシーンが10枚のパネルに表現されているこのドアをのちにミケランジェロが「天国の門」と読んだという有名なエピソードがあります。

フラ・アンジェリコ(Fra Angelico 1387-1455)

彼は、古い精神を変えずに新しい技術を利用することができた

彼にとって、マザッチオが使った遠近法を使うのは、宗教画の伝統的な考えを表現するため。

聖なる場面を美しく簡潔に描く

人物にはあまり動きがなく、生きている人間の姿というよりは理想の美しさに重きを置いている

でもその控えめではあるけれども美しさに私たちは心を打たれる

受胎告知(The Virgin of the Annunciation 1437-1446)

パオロ・ウッチェッロ(Paolo Uccello 1397-1475)

フラアンジェリコとは対照的にウッチェロは遠近法に夢中になった人物です。妻が呼びかけにも応えず寝るのも惜しんでデッサンの前から離れず消失点について考えいたとヴァザーリが記録に残しているほどです。数学的に消失点に向かって人物や物を配置する理論で、絵画の中の世界を立体的に表そうとしたのです。写実的に描くこと、聖書の世界に現実性をもたすことと言ったことを実現するために遠近法を使っていた他の芸術家とは違い、ウッチェロは遠近法に興味があり使っていたと思われています。そのため絵全体に硬さを与えてしまいます。

この絵は聖ギオルゲウスは竜と戦っているシーンなのですが、臨場感や迫力を伝えるというよりは、装飾的で、作品に物語性を与えています。絵全体に硬さも感じるのですが、のちに出てくる画家たちが、光と影と空気を使ってその硬さを和らげ、自然に感じられる画面を作っていくことになります。

聖ゲオルギウスと竜(Sainto George and the Dragon c1470)

ベノッツォ・ゴッツォリ(Benozzo Gozzoli 1421頃-1497)

フラ・アンジェリコの弟子であったベノッツォは、師匠の控えめで信仰心溢れた穏やかな絵画とは反対に、豪華で魅惑的な夢のような世界を作り上げた。メディチ家の礼拝堂、パラッツォ・メディチ礼拝堂の壁画として描かれた「東方三博士」の行列では、美しい装飾品や華やかな衣装を描き上げている。このような洗練された服装と貴族的な生活が15世紀最後の何十年かフィレンツエで花開きました。

東方三博士の旅(Journey of the Magi 1459-1461)

フィレンツェ外の芸術家の発展

アンドレア・マンテーニャ(Andrea Mantegna 1431-1506)

北イタリアのパドヴァで仕事を始めたマンテーニャは彫板師として版画によって成功していました。古代ギリシヤやローマ美術を熱心に勉強し、遠近法の技術も素晴らしいものでした。

マンテーニャは描く主題について実際にどんな物だったのか思い浮かべ、写実的に表現することに力を入れていました。人物はマザッチョのように彫刻的で迫力があります。遠近法の技術はウッチェロのように全面的に押し出すのではなく、人物がそこにしっかりと立って、その動きが実感できるように舞台を作るために使われています。

右奥からユダ兵士たちを案内し信徒が眠っているところへ向かって来ているのがわかります。その丘の上には祈るキリストの姿が。左右対称の構図ではなく対角線に描く斬新な構図で物語の流れを理解させ、また力強さも際立っています。

オリーブ山の祈り(The Agony in the Garden 1455)

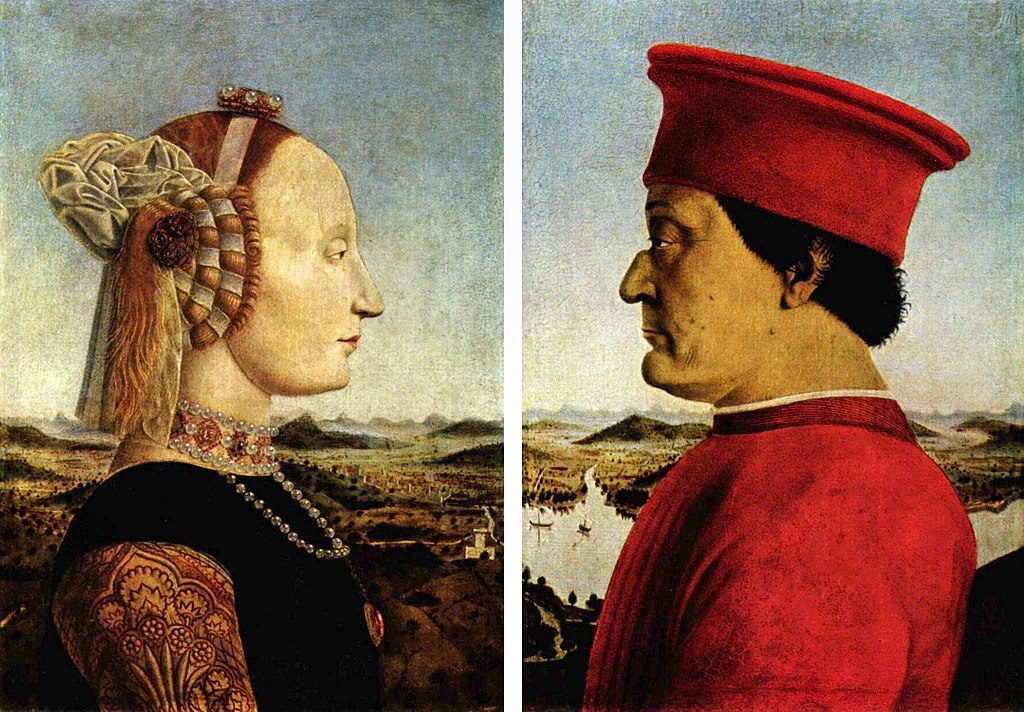

ピエロ・デッラ・フランチェスカ(Piero della Francesca 1416-1492)

ウッチェロと同じようにフィレンツェの南のアレッツォではピエロ・デッラ・フランチェスカが遠近法を研究していました。晩年は論文執筆に力を入れていて、ダヴィンチはその論文を知ると計画中だった遠近法に関する本の執筆を断念したと言われています。彼の絵は遠近法と明快な色、形や輪郭線が見事に組み合わさっています。その上にさらに重要な工夫は光の利用です。中世の画家たちは光のことにはほとんど気にかけておらず影はありませんでした。マザッチォは光と影によって力強い立体感を与えていましたが、ピエロは光を人物の立体感を出すためだけでなく、奥行き感を出すためににも使っていたのです。

ピエロは、パトロンであったウルビーノのモンテフェルトロ公の宮廷でスペインやフランドルからきた芸術家と会い、油彩の技術によって色鮮やかな質感や細部の描写によって豊かな空間表現ができることを学んだ。彼はブルネレスキの遠近法、マザッチオの重みや厚みを感じられる表現法、ドナテッロの写実性を全てうまくまとめ上げることに成功している。

バッティスタ・スフォルツァとフェデリコ・ダ・モンテフェルトロの肖像( 1465)

遠近法と人物配置の調和

新しい技術を使っていくうちにまた新しい課題が生まれてくるというのはどんな分野でも同じです。遠近法があればどんな問題も解決したかのように感じますが、実際のところそんな簡単ではありませんでした。中世では背景がなかったり、奥行き感も曖昧だったため人物や物を自由に配置でき完璧な構図を作ることができていました。しかし計算された遠近法によって描かれ、絵画は現実を見たままに描くという考え方が広まっていくうちに、人物をどのように配置するかは大きな問題になってきました。現実の世界ではバランスが取れているものではないからです。さらに教会の大きな祭壇画などの場合は、離れた場所で見るもので、また教会の内部構造と調和していないといけない。その上に聖書の物語をわかりやすく伝えるように絵の構図を考えるのはどんなに苦労の行ったことでしょうか。

アントニオ・デル・ポッライウォーロ(Antonio del Pollaiuolo 1432-1998)

ポッライウォーロは弟のピエロと共に絵画や彫刻などを制作する工房をもち成功していました。アントニオは創造的で革新性に富んでいたと言われ人体描写は当時のフィレンツエでは抜きん出ていました。

聖セバティアヌスと周りにいる6人の死刑執行人の彫刻的な素晴らしい筋肉で描かれています。この絵で正確な描写と調和の取れた構図を作り上げようとしていることが示されていますが、三角形の構図で6人がバランスよく考えられて配置されています。そして堅苦しい左右対称の構図を和らげるため向きを変えたりポーズを変えたりして変化をつけているのですが、全景の密集具合と遠近法を使って描かれた素晴らしいトスカーナの背景が繋がっていない印象を与えます。

聖セバスティアヌスの殉教 (Martyrdom of Saint Sebastian 1475)

サンドロ・ボッティチェリ(Sandro Botticelli 1445-1510)

その問題を解決しようとしたのがボッティチェリです。誰もが一度は見たことがあると言っても間違いではないくらい有名なこの絵。背景、人物などがすばらしく調和されています。そのためにボッティチェリは何を犠牲にしたのか。

例えばポッライウォーロの絵と比べると人物に正確さや重みが感じられません。優美な人物描写はギベルティやフラ・アンジェリコのようなゴシック様式を受け継いているかのようです。しなやかな体や衣装のひだの見事な流れが、人物のバランスの不自然さ(首が長い、肩が下がりすぎ、腕が胴体に繋がる部分がおかしい)もあまり気づきません。彼はフィリッポ・リッピのもとで修行をしている時、解剖学的な写実性を無視していました。それよりも優美で装飾的な作風を 発展させ成功を納めましたが、ダヴィンチのような新しい時代の芸術家が出てくると時代遅れとして見なされたと言われています。

春(ラ・プリマヴェーラ)(Primavera, 1482)