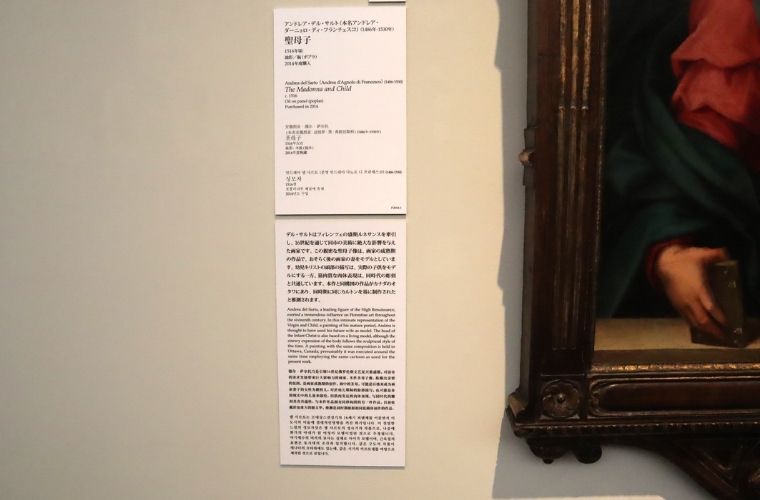

美術館で作品の横につけられている説明用のパネル。キャプションと言います。

じっくり見る派ですか?

それともあまり見ない派?

読んだけどちょっと難しい・・・

言葉の意味がよくわからない・・・

そんな疑問に答えながら、アートについてもっと知りたい人のために2回に分けて解説パネルについて説明していきます!

そして、さらに学びを深める方法もご紹介します。

こちらは東京、上野にある国立西洋美術館所蔵の絵。

アンドレア・デル・サルトの「聖母子」です。

パート1では、上のパネルの内容を見ていきましょう。

4ヶ国語、「日本語、英語、中国語、韓国語」で書かれています。

書かれているのは、

| アンドレア・デル・サルト ← 画家の名前 (本名アンドレア・ダーニョロ・ディ・フランチェスコ) ← (本名) (1486年ー1530年) ← (画家の生存年) 聖母子 ← 絵のタイトル 1516年頃 ← 絵の描かれた年 油彩/板(ポプラ) ← 画材 2014年度購入 ← 美術館が作品を購入した年 |

画家の名前

画家の名前はアンドレア・デル・サルト。

こちらは通称で、彼の本名はアンドレア・ダーニョロ・ディ・フランチェスコと言います。

アンドレア・デル・サルトというのは、”仕立て屋のアンドレア”という意味。

なぜそのような名前で呼ばれていたのかというと、彼の父親が仕立て屋だったからです。

仕立て屋の息子のアンドレア。

そう知ると何だか急に画家のプライベートを知った気がして親しみがわきませんか?

この時代、通称で呼ばれることが多かったのです。

あのレオナルド・ダ・ヴィンチもその一人。ヴィンチ村のレオナルドというのは有名ですね。

そのアンドレアがフィレンツェで生まれたのは1486年で、亡くなったのは1530年です。

主にフィレンツェで活躍した画家です。

絵のタイトル

絵のタイトルは「聖母子」

この「聖母子」というタイトルに出会ったら、聖母マリアと幼子イエス・キリストだなとわかります。

絵が描かれた年

この絵が描かれたのは1516年頃。

はっきりと年がわかっていれば”頃”という表現はされていません。

英語では、c.1516と書きます。

このcというのは、およそという意味のcircaの省略です。

画材について

作品は板絵と呼ばれていて、ポプラの木のパネルに油絵の具で描かれています。

カンヴァスが出てくる前は板に描かれていました。

木材の種類はそれぞれの地方で自然に育つ木によって違っていて、その違いは作品の制作された土地を特定するヒントにもなっています。

14世紀から16世紀にイタリアで描かれた絵には一般的にポプラが使われていました。

最後の一文

最後の一文は、この絵を国立西洋美術館が購入したのは2014年という意味です。

この絵からさらに学べることとは?

さて、ここでアートについてさらに近づくためのポイントを!

「聖母子」像は多くの画家が描いてきた人気の画題です。

それは2人の姿が母と子供の絵だけではなく、重要な意味を持っているからです。

神が遣わした救世主としての姿としてはっきりした形で現れたことを再認識させること。

そして聖母マリアは信者全員の母でもあり、慈悲と愛情の深さにも光をあてることでもあります。

ぜひ色々な画家の絵を見比べてみてください。

聖母マリアはどんな衣装を着てますか?

イエス・キリストはどのようなポーズをしている?

2人の表情やそこに愛情は感じられますか?

2人はどんなところにいますか?

このようなところを見比べながら、画家がどんなことを表現したかったのか思い巡らせてみましょう。

そしてもし自分が良いなと思う作品に出会ったら、どんなところがなぜ良いと思ったのかも考えてみましょう。

次回その下の解説部分について書きたいと思っています。