教養とは人生を楽しむために必要なもの!美術を通して教養を高めよう

先日、美術史を知るとどのように美術が楽しめるようになるのか、そのメリットについての記事を書きました。 記事はこちらから▼ 美術史を知るメリットとは では、美術を楽しむその先にどんなことがあるのかについて今日は書きたいと思っています。 タイトルにもあるように、私は教養とは人生を楽しむために必要なものだなと思っています。 そして美術を通して教養を高めていけることを日々実感しています。 教養とは何なのでしょうか? では教養とは?教養を高めるとはどういうことなのでしょうか ...

西洋美術史を学ぶメリットとは?

西洋美術史とは、芸術家が過去から学び、新しいことに挑戦して1つ1つの作品を生み出し進歩していく壮大な美術の歴史物語です。 その美術史を学ぶと、美術を見る楽しみが増すのですが、具体的にはどんなことがわかるようになるのでしょうか? それは、西洋美術がなぜ生まれたのかという本質を理解することができるようになるということ。 具体的に一つ一つの作品の意味や描かれたものを知るのではなく、時代背景やその時代のアーティストの目指していることがわかるようになる。 だから美術館に行ったときに起こりがちなこんな悩みを解消する助 ...

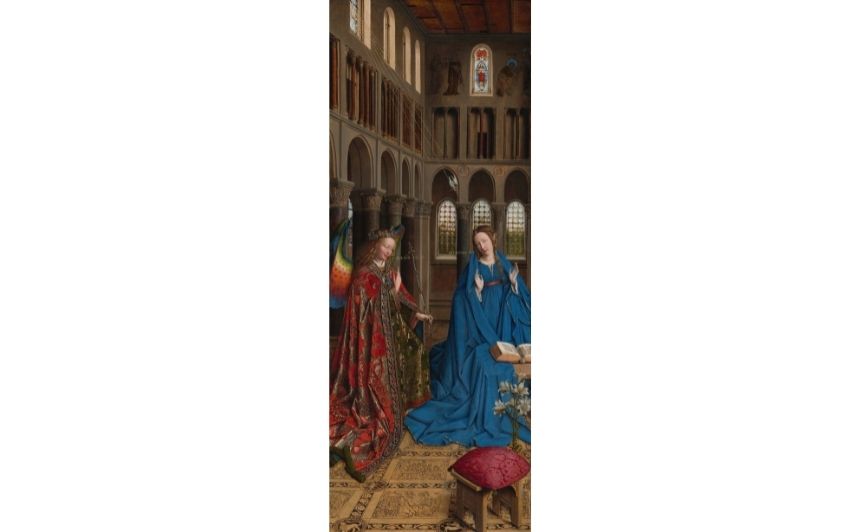

宗教画の見方を知りたい!意識して見たい3つのポイント

ヨーロッパへ海外旅行に行ったり、日本で西洋美術の展覧会に出かけると宗教画に出会いますよね? 何が描かれてるか分からない・・・どう見れば良いのかむずかしい・・・あまり興味がないな。 そんな風に感じたことありませんか? ここでは宗教画を見るときに知っておくとよいポイントを3つご紹介します。 そしてその3つのポイントを、ヤン・ファン・エイクの名画を例にして説明。 あなたの宗教画へのイメージがきっと変わるはずです。 何が描かれているのか意味がわかると宗教画はおもしろくなる 西洋美術の歴史の中で、古代ギリシア・ロー ...

【ラファエル前派の軌跡展】 三菱一号館美術館

三菱一号館美術館で開催中の「ラファエル前派の軌跡展」。 展覧会タイトルのとおりラファエル前派の作品が中心ですが、軸にあるのは今年生誕200年のジョン・ラスキンです。 ジョン・ラスキンはヴィクトリア時代の有名な美術評論家。 彼の著作を読み、その思想に大きな影響を受けたラファエル前派にとってラスキンは指導者的存在でした。 ラスキンの考える芸術の源から始まって、それがラファエル前派兄弟団をはじめとした芸術家たちにどんな影響を与えて、彼らが歩んでいったのか。 ラファエル前派の美しい作品を見ながらヴィ ...

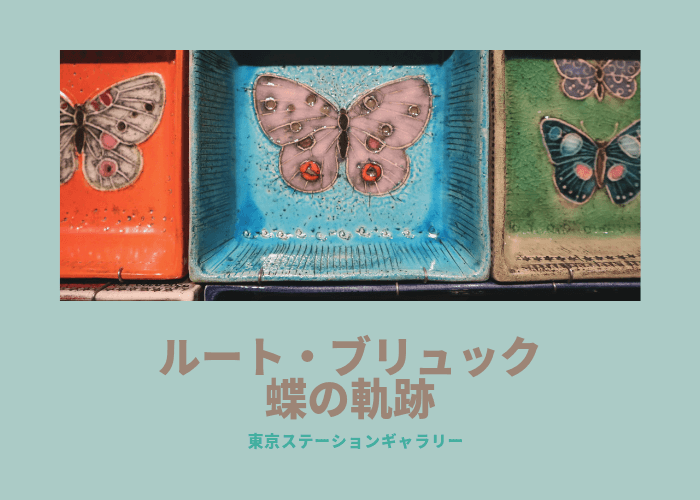

【ルート・ブリュック 蝶の軌跡】 東京ステーションギャラリー

ルート・ブリュックをご存知ですか?彼女はフィンランドを代表するセラミック・アーティストで、あのアラビア製陶所の専属アーティストとして活躍した人物です。 私は2018年に、目黒区美術館で「フィンランド陶芸 芸術家たちのユートピア」で彼女の作品に出会い一目惚れしました! 陶器で表現された可愛らしい世界観。鮮やかな色も深みがありとても上品で、色の組み合わせのセンスの良さも抜群。そして作品の内容がただ可愛らしいだけではなく、忠実な自然表現であったり、宗教をテーマにした神聖なものであったりと、彼女の目を通した日常風 ...

展示作品をみるだけじゃない。豊かな教育の場であるアメリカの美術館事情

先日アートのお仕事がテーマの座談会に参加してきました。 そこでアメリカと日本の美術館の違いについてが話題にあがりました。 美術館には作品を保存・管理して展示をするという役割がありますが、 それに加えて”教育の場”としての羨ましいくらいに充実した美術館教育システムがあります。 なぜそのように充実した美術館教育ができるのでしょうか? 理由の一つには、アメリカの美術館の目玉は常設のコレクションだということ。 これは、日本の企画展が多く常設コレクションにあまり目を向けられていない美術館とは事情が大き ...

スクロヴェーニ礼拝堂のフレスコ画 ジョットの「キリストの降誕」

西洋美術のためのキリスト教。今回はキリストの誕生シーンを描いた絵をご紹介します。 描いた画家は、ジョット・ディ・ボンドーネ。中世のキリスト教美術から、ルネサンス美術へと絵画が大きく流れを変えるきっかけを作った画家です。 まずは、キリスト降誕にはどんな背景があるのかを知ってから、ジョットの絵を見ていきましょう! イエスの誕生の場面を描いた「キリストの降誕」 イエスの誕生の場面をあらわす作品はふつう「降誕」というタイトルになっています。英語では 「The Nativity」と言います。 それではキリスト降誕の ...

岡本太郎作太陽の塔へ 生命の樹を見てきました! 【アート旅】

岡本太郎の”太陽の塔”。中に入れるって知ってましたか?そして太陽の塔の内部は大阪万博のテーマ館として展示空間となっていたことを! 1970年に大阪で開催された日本万国博覧会の跡地「万博記念公園」。 万博のシンボルであった”太陽の塔”は、岡本太郎の作ったもので、今完全予約制で内部を公開しています。塔内部には、高さ41mの生命の樹という巨大オブジェがそびえています。 2016年から始まった耐震補強工事と内部再生工事によって再生した太陽の塔を見学してきました。 行ったのは先月のこととなりますが、正月の休みに久し ...

知らなかったキリスト教美術の楽しさ:物語から読み解く西洋絵画

旅行で海外の美術館を訪れたときや、日本で開催される西洋美術の展覧会で、「宗教画が多いな」と感じたことはありませんか? 私自身、美術史を学ぶ中で、ヨーロッパにおけるキリスト教の存在感の大きさに驚き続けています。人々の暮らしや思想に深く根付いたこの宗教が、美術の中でどれほど力強い役割を果たしてきたのか。そのパワーに圧倒されるばかりです。 では、なぜこんなにもキリスト教に関わる美術品が数多く生み出されてきたのでしょうか? 「難しそう…」「宗教画はちょっと苦手…」そんな風に思う方もいるかもしれません。 でも、キリ ...

ピーテル・パウル・ルーベンス 「マリー・ド・メディシスのマルセイユ上陸」

「マリード・メディシスのマルセイユ上陸」連作マリード・メディシスの生涯からThe Disembarkation at Marseillesピーテル・パウル・ルーベンス(1577年ー1640年)Peter Paul Rubens1622年ー25年ルーブル美術館所蔵 描かれているのはマルセイユに到着したマリー・ド・メディシス たくさんの登場人物が描かれているこちらの絵、主人公はどの人物だかわかりますか? 船から降りて陸へと渡ろうとしている真ん中の白いドレスの女性。右の青いマントを着た人物から手を広げ迎えられて ...

美術館をまるごとお得に楽しめる 京都国立近代美術館の友の会に入会しました

先日京都国立近代美術館へ行ったときに、友の会に入会しました。 今年は何回も通いたいほど見たい展覧会もありますし、そんな特典もあったのか!ということも知ったので入会することに決めたのです。 入会した当日に企画展と常設展も無料で鑑賞し、カフェでランチを割引価格で楽しんで、ミュージアムショップで割引価格で図録を購入。 1日でしっかりと使わせていただきました! 関西の人なら見逃せない友の会の特典をご紹介しますね。 私の入った一般会員(一般と学生があり、金額は違いますが特典は同じです)でご紹介しますね ...

【世紀末ウィーンのグラフィック】デザインそして生活の刷新にむけて 京都国立近代美術館

京都国立近代美術館で開催中の「 世紀末ウィーンのグラフィック-デザインそして生活の刷新にむけて」展に行ってきました。 19世紀末のオーストリアのウィーンで生まれた、ウィーン分離派を中心とした芸術家たちの、版画、挿絵、装丁、ポスター、雑誌などのグラフィックを中心に紹介した展覧会です。 京都国立近代美術館が、2015年に購入したコレクション300点がまとまってみることができるとあって楽しみにしていました。 見どころを書いていきます。< ウィーン分離派が重要視していた展覧会のカタログ、ポスター、展示風景の ...

金沢のアートを巡る旅 1日目 【アート旅】

2018年11月最終日、1泊2日で金沢に行ってきました。 友人である、ハッピーライフセラピストの片山裕子さんにお誘いいただいた旅行でした。彼女は ”ママの幸せな毎日を応援する” というコンセプトに、ハーブ・アロマ・パッチフラワーレメディ・瞑想などを使って、忙しいママでも簡単に楽しく続けられる自然療法を提案している人。 片山裕子さんのHPはこちらです▼http://katayamayuko.com/ 今回の旅の目的は、「禅と日本文化」の著者で仏教哲学者の鈴木大拙の美術館を訪問すること。そして片山さんの指導の ...

ルーベンス展ーバロックの誕生 国立西洋美術館で開催中

東京上野、国立西洋美術館で開催中のルーベンス展の展覧会レポートです。 ルーベンス展の公式ツイッターを、いつも楽しみに読みながら待っていた展覧会。ルーベンスの作品が40点以上(一部ルーベンス工房作や帰属作を含む)が集められた今回の展覧会の特徴は、ルーベンスをイタリアの画家として見ていくというもの。 ルーベンスはフランドル地方の出身ですが、22歳の時に当時は芸術の最高峰であったイタリアへ行き8年過ごしました。みどころは、彼がイタリアで何を学びそれがどのように作品に活かされていったのか?そして同時代や次世代に活 ...

西洋絵画で聖書の物語を読む 「エジプト逃避途上の休息」カラヴァッジョ

「エジプト逃避途上の休息」Rest on the flight into Egyptカラヴァッジォ(本名はミケランジェロ・メリージ)Caravaggio (Michelangelo Merisi da Caravaggio)1595年ごろローマ、ドーリア・パンフィーリ美術館所蔵 【エジプト逃避途上の休息】 キリストの生涯の物語の中で、「東方三博士の礼拝」のあとにくるのが「神殿奉献」となっています。 しかし、聖マタイの福音書では、エジプト逃避のきっかけとなる出来事がおこります。 東方三博士が生まれた幼子を、 ...