美術館のこの親切さが嬉しい・・・

美術館に行くのが好きな私の母ですが、やはり年を重ねているので歩き回ると疲れる時もあるそう。そんな時展示室に椅子があればいいのですが、いつもあるとは限らないですよね。あっても近くになかったり、または展示室の外にあったり。 ちょっと写真がぼやけていて見にくいのですが、この黒いものは折り畳みの椅子です。イギリスの、ボウズ・ミュージアム(Bowes Museum)に行った時見つけて写真に撮ってきたもの。 展示室の外にあるエレベーター近くに、誰でも自由に使って良い椅子が用意されていたのです。展示室に持っていき自由に ...

歴史や文化は静止ではなく、つねに進化し変化している

これは、「カピトリーノの雌狼(複製)」のポストカードです。先日見に行った「永遠の都ローマ展」で買ったものです。 会場に入ってすぐの場所に彫刻は展示されていました。展覧会のスタートにぴったりの作品。ローマのシンボル的存在だからです。しかし、一緒に見に行った友人は「複製なんだ・・・残念」と言ってました。 そうそうこの展覧会、私も楽しみにしていたこちらの作品やコンスタンティヌス帝の巨像はすべて複製だったのでちょっとがっかりしたのです。しかし、そんなに簡単に貴重な品々をたくさん運んでくるわけにはいかないですよね。 ...

イヴ・サンローランとヴィンセント・ヴァン・ゴッホの融合

『イヴ・サンローラン展 時を超えるスタイル』に行ってきました。 展示の終盤に、数々の芸術家の作品からサンローランがインスピレーションを受けて生まれた作品の展示室がありました。展示室のタイトルは、”アーティストへのオマージュ”。全部で15点あり、美しい衣装の源泉になったのは、モンドリアン、ポリアコフ、ブラック、マティス、ボナール、ピカソ、ポップアート、そしてゴッホの作品です。 これまでモンドリアンの絵が、素敵なワンピースになったものは見たことがあったのですが、他にもこんなにたくさんあったことが驚きでした。一 ...

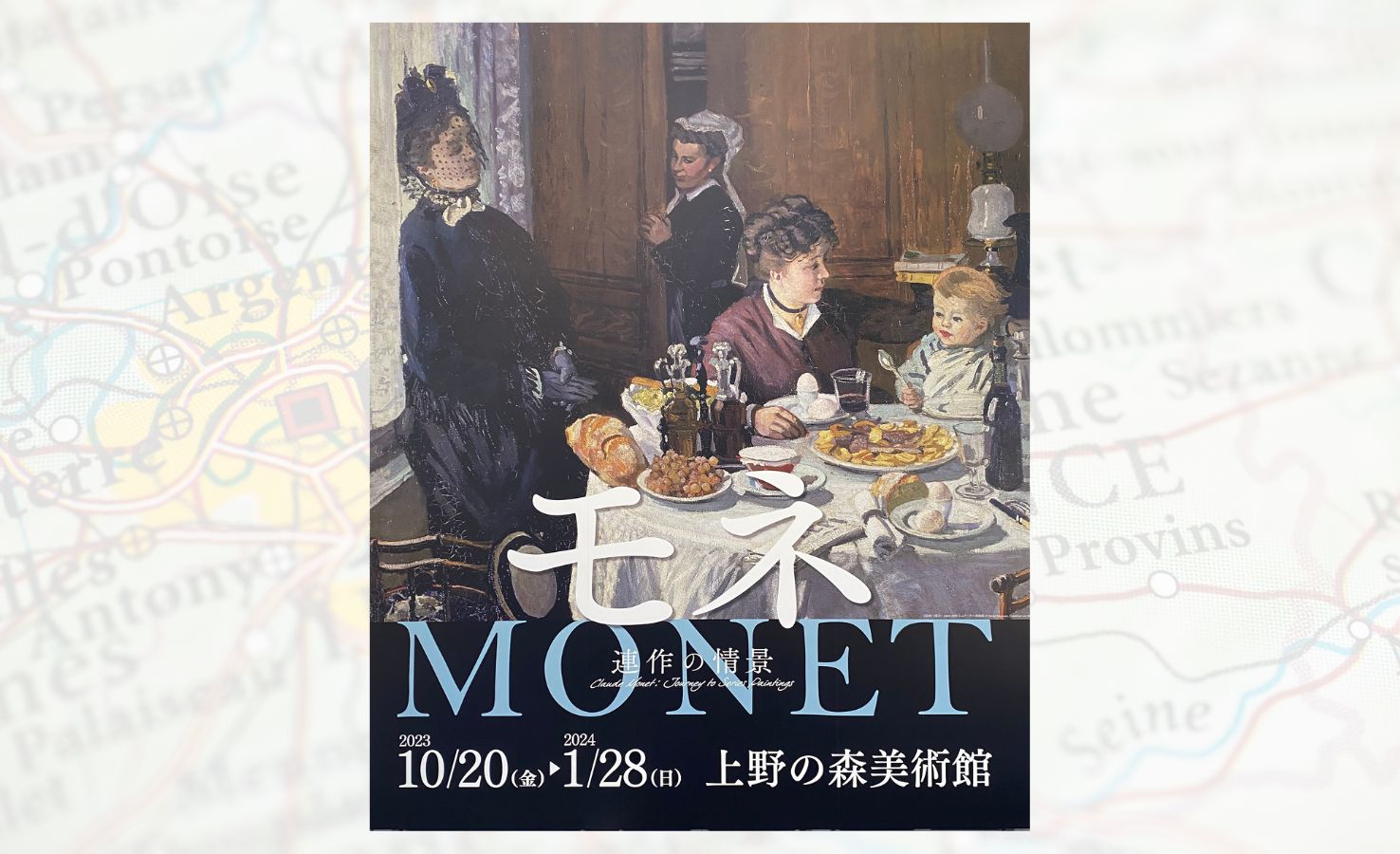

『モネ連作の情景』でモネが捉える光と影の変化を見よう!展覧会レポート

モネといえば、連作!「睡蓮」「積みわら」「ロンドンの橋」—— これらの連作をテーマにした大型展覧会がついに始まりました。本記事では、展覧会「モネ 連作の情景」のレポートをお届けします。 モネは、同じ風景や対象を異なる時間帯や光の条件のもとで描き続けました。その作品を一度に並べて比較しながら鑑賞できるのが、本展の大きな魅力です。モネが追い求めた「移ろう光と色の世界」を感じながら、私たちも彼の視点をたどるような体験ができました。まるでその場に立っているかのような没入感を与えてくれるモネの絵。出来上がるまでに、 ...

世界のすべてを謎と見なす感受性を磨きに行く?デ・キリコの展覧会

先週末から4日間、東京で美術館巡りをしてきました。その内3日は毎日上野に足を運ぶということになってしまいました。 西洋美術館では「もうひとつの19世紀―ブーグロー、ミレイとアカデミーの画家たち」「キュビスム展美の革命」と常設展。東京都美術館では「永遠の都ローマ展」上野の森美術館で「モネ 連作の情景」そして国立新美術館では「イヴ・サンローラン展 時を超えるスタイル」 面白いことに、西洋美術館以外は常設コレクションがない(東京都美術館は数点だけあるようですが・・)展示会館。これを美術館と呼ぶのかなぁーといつも ...

ありのままの子供を描くということ

久しぶりの国立西洋美術館で、ジョン・エヴァレット・ミレイの「狼の巣穴 」を見た。 『狼の巣穴』ジョン・エヴァレット・ミレイ 1863年 ミレイは子どもの絵もたくさん描いているけれど、彼らは何だか不安げな表情が多いように感じるのは気のせいだろうか…この絵もまさにそう。タイトルにもあるように、狼ごっこをしてるらしい。描かれているのは、4人はミレイの子供たち。左から寝そべって退屈そうな長女エフィオオカミ役で毛皮を羽織り睨みつけているのが長男エヴァレットうずくまってこちらを見ている次女のメアリー白いふわ ...

はじめての西洋美術の見方

はじめまして 美術館で見た絵が気に入ったり、たまたまどこかで見かけたアート作品について興味を持ったり、はたまた海外旅行で美術館巡りをしてもっと西洋美術の見方を知っていたら楽しいかもと気づいた方がこちらのページに辿りついてくださっていると嬉しいです。 私も20年以上前、イタリアで宗教画はこうやって見るんだ!!って感動してから、今もずっと勉強を続けています。一つ一つの作品の詳しい説明は今ならネットで検索すればすぐ出てきます。でもそうではなくて、もっと単純なこと ・絵は昔から美術館に展示されていたんじゃないんだ ...

ベリル・クックの絵はクスッと笑える風刺力が魅力

イギリス、プリマスで、ベリル・クックの絵に出会いました。彼女の作品は、日常生活のシーンを大胆かつコミカルに描いていて、親しみやすく、多くの人に愛されています。日本語ではほとんど情報が出てこないので、まだそこまで知られていないようですが、日本でも受け入れられやすい絵じゃないかな。 この絵はプリマスの美術館「The Box」に展示されていた一枚。1976年に描かれたこの絵のタイトルは、『Bowlers off the Hoe』。プリマスのホー(The Hoe)は、素晴らしい海岸線の眺めが見られる大きな公園。赤 ...

検索キーワードから考えたこと

このブログにどのような検索キーワードから訪問してきてくれるのか?ということを定期的にチェックしています。自己満足でブログを作っているわけではなく、たくさんの人に読んでもらって何か持ち帰ってもらえるような満足を提供したいからです。 「マリアテレジア かわいい」という、ちょっと気になるキーワードが結構長い期間上位になっています。該当の記事はこちら https://cosinessandadventure.com/maria-theresia-by-moller この記事で取り上げているのは、オーストリア=ハプ ...

美術館巡りは私の運動不足解消にもなっているのかも・・

今年の2月〜6月まで、オランダのアムステルダム、ライクスミュージアムで「フェルメール展」が開催されていました。フェルメールの作品28枚が集まる大展覧会。 その展覧会を追っかけるようにフェルメールについて調べたり、美術館について調べたりしていました。今回のイギリスでの旅では、ロンドンで4枚のフェルメールを見ることができました!1枚はバッキンガム・パレスにある「音楽の稽古」2枚はナショナル・ギャラリーの、「ヴァージナルの前に座る女」と「ヴァージナルの前に立つ女」最後の1枚はケンウッドハウスの「ギターを弾く女」 ...

【進化するChatGPT】で豊かな朝の風景を作ってみて気がついたこと

Chat GPTが進化しています。絵が描けるようになっていました!こちらの画像は私が描いたものです。 先日ChatGPTの入力枠に絵画のタイトルを入れました。ちょっと調べてみたいことがあったので、質問と共に入力するつもりだったのですが、すぐにエンターを押してしまいAIに質問を投げた状態になったのです。そうすると”画像生成中”となり、2枚の画像がポンと出来上がってきました!!これはびっくりです。 Chat GPTを提供しているopenAIには、DALLE-Eという画像生成AIもあったのですが、これまでは使い ...

アンソニー・ヴァン・ダイクの凄さを実感!

nthony van Dyck: Charles I (1600-1649) with M. de St Antoine, public domain via Wikimedia アートコミュニティー「アートフル・ジャーニー」というコミュニティーをやっています。メインで読み物を読んでいただく月額のメンバーシップです。(今月からはオンラインのトーク会もスタートします) そこで、8月から10月にかけて回ってきた、美術館やカントリーハウスの訪問記や、見てきたアート作品の深堀などを書いています。メンバーの方より『 ...

カフェで長坂真護さんの作品と出会った!

出かけた先で入ったカフェで長坂真護さんの作品を発見した。カウンターで注文後、店内を見渡しながら「この席良さそう」とカバンを置き、顔を上げると壁に掛かった大きなフレームの中の作品に目を奪われた!あ、これは真護さんの作品だと。 この方は、ガーナの産業廃棄物処理場で働く貧しい子供たちの環境改善を目指し、アートを制作している人だ。彼の作品にはそこから持ち帰ってきた廃棄物がたくさん使われている。この廃棄物はガーナのものではなく、世界中から集まったものなのだそうだ。環境にも、働く人にも配慮したゴミ焼却場を作る資金を、 ...

美しさにときめいてしまう言葉

言葉の表現力をもっと磨いていかないとと、文章を書くたびに思うのだけど、自分のいつもの言葉や使い回しからなかなか成長していないなぁと感じる日々。 その文章を読むだけで、色や形だけでなく、肌触りまで想像でき、その美しさにときめいてしまうという、素敵なファッションがたくさん登場する本が私の憧れる表現力だ。 その本は、20代の頃から持っている光野桃さんの「おしゃれの視線」。 リンク 光野さんは、主にファッションに関することをたくさん書かれていて、この本は洋服選びに迷い自分のスタイルを持ちたい!という女性のアドバイ ...

【ローマ帝国の遺跡で思う】スケールの大きさに惹かれてしまうのかも

イギリスにもローマ帝国の遺跡がある。何と帝国最北部の国境となる長城だ・・・前から行ってみたいと思っていた場所で、今回いけることになった。 ローマ帝国14代目皇帝ハドリアヌスの作った、全長120kmの石の壁。当時は高さが5メートル、厚さも3メートルもあるというすごい迫力の壁だったようです。この壁がニューカッスルからカーライルまで、イングランドを横に横断するように存在していたみたい。 壁の周りには要塞があり、私はその一つの現在はミュージアムなどもあり見学できる場所に行ってきた。最大800人の人が共同生活してい ...